探访齐鲁历史文化遗产:“山东快书是从河里来的”

2014-04-09 08:58:00 作者:卞文超 来源:大众日报 我要评论

[提要]据刘方平介绍,历史上最早与山东快书相联系的民间艺人,名叫刘茂基,相传是明万历年间人,祖籍山东临清。据山东快书老艺人周侗宾、傅永昌谈:清道光六年,有落第举子三十六人(也有说十余人),归途雨阻临清。

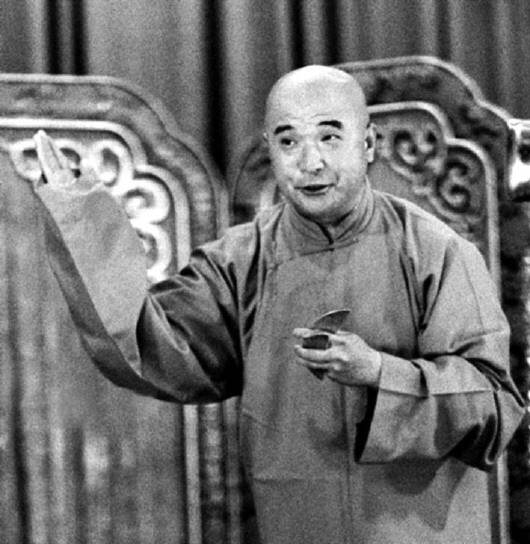

1958年在首届全国曲艺会演大会上,高元钧在表演。

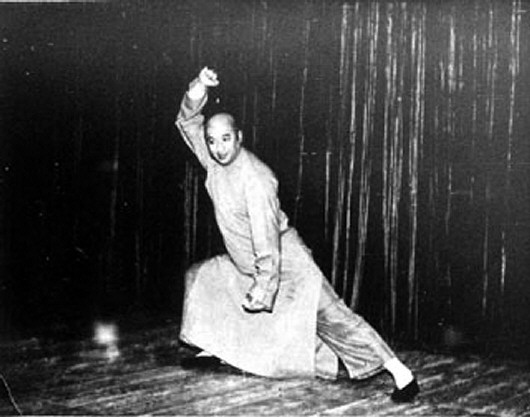

山东快书中有武功架子

□ 本报记者 卞文超 实习生 丁明丹

本报通讯员 王会

春日渐暖,在临清市大众公园西侧,山东快书表演艺术家高元钧的塑像下,说拉弹唱的人三五成群。高元钧塑像竖立在大运河畔,日经风霜,底座背后的字迹已模糊不清。清明节前,38岁的刘方平和他的学生,用毛笔蘸上绿油漆,一笔一划地重新描摹。

刘方平是临清市金郝庄镇二中教师。走下讲台,他是高派山东快书的传人,拿起珍藏的鸳鸯铜板,山东快书的经典段子,他张口就能来。

“我上小学的时候,见过高元钧说书,他曾经就在运河旁边的树底下‘撂地’说书!”临清运河文化研究者马鲁奎说。1994年,临清确定为山东快书的发源地,高元钧塑像就安放在他旧时的说书场上。每逢清明节,来自各地的山东快书传人来此凭吊,络绎不绝。

落魄武举有绝活

《武松传》里练架势

“当里各当,当里各当……闲言碎语不要讲,表一表好汉武二郎。那武松学拳到过少林寺,功夫练到八年上……”带着浓浓的乡音韵律,山东快书一度风靡大江南北。

质朴、粗犷、豪爽、幽默、诙谐,山东快书的北方地域特征明显。这个古老的曲种,最早出现在运河沿岸的庙会、集市上,艺人单枪匹马,全凭一身功夫,随时随地可以“撂地”演出。

山东快书最初被人们称为“说武老二的”,“说大个子的”。这样一个诞生于“草根”阶层的曲种,书不见经传,艺不登大雅之堂,其起源无文字可考,只能由艺人辈辈口耳相传。若要追溯起山东快书的发祥地,一直都是众说纷纭。

据刘方平介绍,历史上最早与山东快书相联系的民间艺人,名叫刘茂基,相传是明万历年间人,祖籍山东临清。他是个不得志的武举人,流落乡间,采集当地流传的武松故事,编成快书演唱。他的表演方式很“土”,没有服装和乐器,只是斜披一件大褂,手里敲打着两块瓦片。他有绝活,就是武功架子好看。

山东快书以武松传说起家,内容尽是搏杀厮拼,表演程式离不开一个“武”字。刘茂基虽没有精湛的表演艺术,也没有卓越的创作才能,却凭借一身武功,博得了观众的喝彩。他被认为是山东快书孕育时期的代表人物。

落第文人遇大雨

胸中愤懑写奇书

“说快书的老艺人常说:山东快书是从河里来的。这条河,当指运河。”刘方平说。在老艺人的口中,山东快书的诞生和演变颇具传奇色彩。

据山东快书老艺人周侗宾、傅永昌谈:清道光六年,有落第举子三十六人(也有说十余人),归途雨阻临清。大雨滂沱,归家不得,闲居的百无聊赖夹杂着落第的惆怅失意,他们想到贪官污吏横征暴敛,流氓无赖横行乡里,愤懑之情涌上心头。于是,便以民间流传的武松故事为题材,你一言,我—语,此一段,彼一事,编写拼凑了一个武松故事的演唱本,塑造出一个杀富济贫、除暴安良、富有反抗精神的大英雄。

回到当年运河沿岸,这样一个颇具浪漫色彩的传说,笼罩在商业繁荣的桨声灯影下。临清是京杭运河沿岸重镇,明清时期,扼据运河中枢,地理位置勾连四方。由于商业繁荣,来自全国各地的商人夜宿码头,娱乐的需求随之而来,这里成了“跑码头”谋生路的民间艺人理想的栖身地。其中,不乏落第文人流浪于此,他们最初靠说顺口溜赚取铜板,而这部《武松传》大书的诞生,无疑成了新的娱乐商机。

“由商人投资,举子创作,如果演出效果好,就能赚取更多利润。这一时期的快书在运河沿岸,形成了商业和表演互相激励的良性循环,快书创作随之得以充实。”刘方平说。

《武松传》演唱本编写完毕后,作者之一李长清,将该书带回老家茌平。一次,李长清与表侄傅汉章远赴山西,途中失去盘缠,滞留在邯郸。无奈之下,李长清拿出《武松传》五回,交给傅汉章在关帝庙前表演。他手持竹板拍打念唱,观众越聚越多,终于凑钱还乡。李长清发现,傅汉章很有演唱才能,便将全书传给了他。

傅汉章得《武松传》后,如获至宝,潜心致力于演唱本的研究和补充。十年之后,在曲阜的孔林前“林门会”上,傅汉章正式开场说书,受到当地观众热烈欢迎。

像傅汉章这样的艺人,在历史上恐怕数以百计,为什么唯独他能名扬青史?

刘方平解释,在众多民间艺人中,傅汉章演出的时间地点详细可考,最终名声大噪,得益于他赶上了山东快书历史上的一次大革新——从最初的武功架势表演,到《武松传》在临清成书,山东快书的这次革新参与者既有民间艺人,又有落第举子。他们一边加工整理,一边“撂地”演出,文人身居幕后如同“编剧”,演员活跃台前渐成“明星”,加上商人投资的利益刺激,清朝末年民间娱乐业分工细化,其活跃程度由此可见一斑。

运河两岸说唱

梨花片变鸳鸯板

山东快书与运河文化紧密结合,一批民间艺人沿运河说唱,似流浪歌手,吃到哪儿住到哪儿演到哪儿。在快书与老艺人的故事中,书和人相依为命——快书为落魄者找到安身立命之本,说书人为唱本注入了鲜活的灵魂。

沿运河寻找山东快书演变的痕迹,祖籍山东济宁的赵大栀,是山东快书发源史上的另一重要人物。

赵大栀是清咸丰年间人,落魄书生,穷极无奈,只好卖艺为生。他通文墨和音乐,对山东快书进行加工整理,有时还自编自演。他运用北口山东大鼓的“捽缰腔”,编写关于武松故事的唱段,用梨花片做为伴奏乐器,这就是至今还在使用的鸳鸯板。文人对山东快书的整理和创作,提升了山东快书的艺术品位。赵大栀属于山东快书成熟期的代表人物,被誉为山东快书的“奠基人”。

如此追寻山东快书的起源,所能搜集到的俱是口碑资料。在老艺人口中,前文所述刘茂基、赵大桅、傅汉章是三个绕不过去的名字,可以说,他们各有所长,是山东快书三个不同时期的代表人物。

后来,傅汉章传艺于赵震及弟子魏玉河,遂形成两支,流传至今。

魏玉河一支的著名艺人有弟子卢同武,再传至杨立德,杨立德擅长“俏口”、“贯口”,自成一家,被誉为“杨派”。赵震一支的著名艺人有戚永立,自清代末年以来,戚永立等名家曾到南京、上海、杭州、汉口等地演唱,扩大了山东快书的影响,后传至高元钧,造就了流传最广、影响最大的“高派”山东快书。

“净口”提品位

抗美援朝慰军功

“他长衫一撩,马步一扎,说起武松打虎,那语气抑扬顿挫,动作潇洒有力,很是吸引人!”临清运河文化专家马鲁奎回忆。

他曾经两次目睹高元钧来临清说书,一次是在运河沿岸,一次是在大宁寺庙会上。高元钧用竹板打花点,摆个地摊就“撂地”说书。人少时少说会儿,人多时多说会儿,直说到满头大汗,说完用一个小簸箩收起看客的听书钱。

高元钧童年家贫,七岁流落街头乞讨卖唱,后来在南京拜戚永立为师,学演山东快书。他早年四处行艺,在街头人群中历练成长。

跟相声类似,早先山东快书搀进所谓“荤口”,即色情内容,以致妇女都不敢听。这类作品,艺人称之为“臭活”。上世纪40年代,高元钧联合傅永昌、杨立德等同行,改“荤口”为“净口”,提高了山东快书的艺术品位。高元钧的表演,憨中见巧,刚柔相济,张弛有致,举重若轻,轻松风趣中透着隽永与灵气。上世纪40年代末期,他在上海电台演播并出版唱片,这门曲艺被正式定名为“山东快书”。

山东快书真正发扬光大,是在新中国成立之后。上世纪50年代,高元钧多次赴朝鲜慰问抗美援朝志愿军。战场上演出条件十分有限,山东快书“撂地”就能表演的艺术形式,受到前线战士们的热烈欢迎。

高元钧还编演过一些反映新时代生活的新节目,如《一车高粱米》、《侦察兵》、《智斩栾平》等。但他最重要的代表性节目,还是长达十六回的山东快书《武松传》——从武松出世,一直说到被官府逼迫,与众英雄一同造反上梁山。幽默的语言,鲜明的爱憎,每一次说唱,都让这个行侠仗义、打抱不平的民间英雄如获重生。

本稿件所含文字、图片和音视频资料,版权均属大众报业集团大众日报·大众网所有,任何媒体、网站或个人未经授权不得转载,违者将依法追究责任。

责任编辑:王真真

更多新闻:

- 吃青岛头茬新蛤蜊还得等一周 当下5元1斤(图)2014-04-09 08:58:00

- 那些年感动过我们的人和事 王乐义:从种菜到育人2014-04-09 08:58:00

- 一季度山东空气质量较去年同期改善 PM2.5下降15%2014-04-09 08:58:00

- 最先进科考船科学号青岛首航 搭载深海高清摄像系统2014-04-09 08:58:00

- 清明小长假山东纳客2200万 红色旅游景点收入“飘红”2014-04-09 08:59:00

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。