我的父辈们——写在东营市第二人民医院建院60周年之际

2016-04-21 16:01:00 来源:大众网东营频道 我要评论

关键词: 东营;第二人民医院;60周年

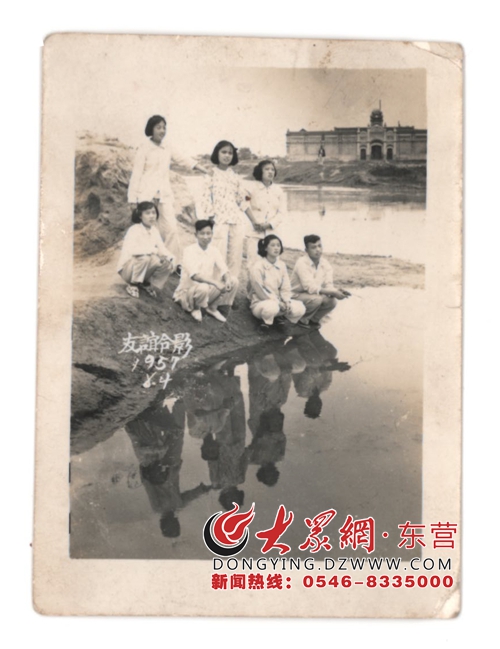

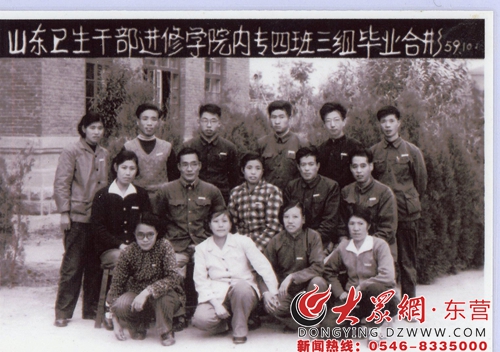

[提要]我的父辈们大多是中国人民解放军各部队转业的卫生兵,是开创东营地区卫生事业的先驱,是东营市第二人民医院的缔造者。他们于1956年3月为了国家的第一个五年计划——“打渔张引黄灌溉工程”,来到了鲁北这块年轻土地上,成立了打渔张引黄灌溉工程民工医院,开始了他们创业与奉献的一生。

[提要]我的父辈们大多是中国人民解放军各部队转业的卫生兵,是开创东营地区卫生事业的先驱,是东营市第二人民医院的缔造者。他们于1956年3月为了国家的第一个五年计划——“打渔张引黄灌溉工程”,来到了鲁北这块年轻土地上,成立了打渔张引黄灌溉工程民工医院,开始了他们创业与奉献的一生。

向本网爆料,请拨打热线电话:0546-8335000,或登录东营大众网官方微博(@东营大众网)、东营大众网官方微信(微信号:dzw8335000)。

初审编辑:苏旬

责任编辑:向玲

责任编辑:向玲

更多新闻:

- 粗粮饼干、粗粮面包 粗粮“变身”营养变少2016-04-18 15:16:00

- 手把手教你做5道水果菜,营养又健康2016-04-18 15:16:00

- 喝果汁有讲究 看看营养学专家的小秘诀2016-04-18 15:17:00

- 90岁老人长寿有妙招:每天坚持“六个一”2016-04-18 15:12:00

- 想要青春永驻?4个让人变年轻的习惯2016-04-18 15:12:00

大众网版权与免责声明

1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。

2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明"来源:大众网"。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。

3、凡本网注明"来源:XXX(非大众网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。

4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。